近年、独り身で終活を考える人が増えています。特に、身寄りがない場合、老後の生活や死後の手続きをどのように進めるべきか、不安に感じる方も多いでしょう。30代や50代の独身女性で一人暮らしをしている人も、早めに準備を始めることで、将来の負担を減らし、安心して暮らすことができます。

また、近年は自治体による終活支援も充実しており、「死後事務委任契約」を活用すれば、亡くなった後の手続きを信頼できる第三者に任せることが可能です。特に、天涯孤独で身寄りがない場合は、財産の管理や葬儀の準備、介護の選択肢をしっかり考えておくことが重要になります。

この記事では、独身のまま老後を迎える人が、スムーズに終活を進めるための具体的な方法を解説します。必要な準備や、費用を抑えつつ安心できる対策についても紹介するので、自分に合った終活の進め方を考えてみましょう。

この記事のポイント

- 身寄りがない場合の終活の具体的な準備方法

- 老後の生活や死後の手続きを支援する制度や契約の活用方法

- 費用を抑えながら安心して終活を進めるための対策

- 独身で老後を迎えるために必要な財産管理や健康管理のポイント

独り身の終活で知っておくべきこと

- 身寄りなしの終活、何をすべき?

- 30代独身から始める終活の準備

- 50代独身女性の老後対策とは?

- おひとりさまの終活と自治体支援

- 「死後事務委任」の重要性とは?

- 終活の費用、どれくらい必要?

身寄りなしの終活、何をすべき?

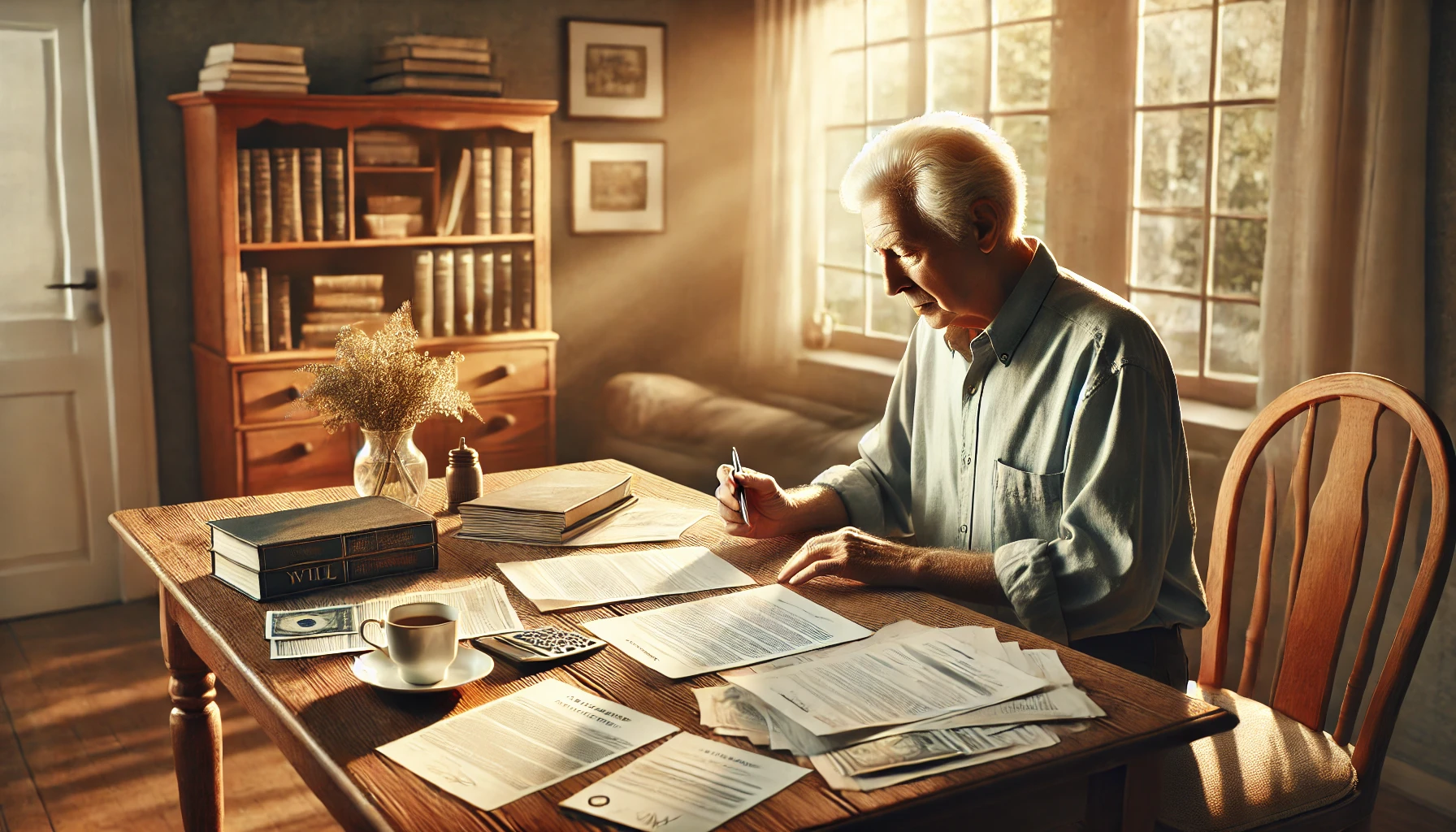

身寄りがない場合、終活の準備は非常に重要です。まず最初に考えるべきことは、自分の財産や持ち物の整理です。貴重品や資産の管理を行い、不要なものは処分し、必要なものをリスト化しておくことで、死後の手続きが円滑になります。

誰にも迷惑をかけないようにするためには、遺言書の作成やエンディングノートの記入が欠かせません。特に、遺言書は公正証書として残すことで法的な効力を持たせることができ、資産の分配について明確に指示できます。また、エンディングノートには医療や介護の希望、葬儀の詳細、連絡をしてほしい人のリストなどを記しておくとよいでしょう。

さらに、亡くなった後の手続きを任せる「死後事務委任契約」を結ぶことで、信頼できる人や法人に自身の死後の対応を託すことができます。これにより、死亡届の提出や未払いの料金の精算、遺品整理などを適切に進めることが可能です。特に身寄りのない人にとっては、行政書士や弁護士と契約を結び、法的なサポートを受けることが安心につながります。

また、葬儀や納骨の方法を決めることも重要です。最近では「直葬」や「永代供養墓」など、身寄りのない人向けの選択肢も増えており、自分に合ったものを事前に決めておくことで、死後の不安を軽減できます。事前に契約しておくことで、葬儀の負担を軽減し、余計なトラブルを避けることができます。生前に終活を進め、信頼できる人や機関に準備を託すことで、より安心して老後を迎えることができるでしょう。

30代独身から始める終活の準備

30代のうちから終活を始めるのは早すぎると思うかもしれませんが、実際にはこの年代から準備を進めることが理想的です。まず、健康管理を意識し、将来的な医療や介護の選択肢を考えておくことが大切です。具体的には、健康診断を定期的に受けたり、健康維持のための運動習慣を確立したりすることが推奨されます。また、病気やけがで働けなくなった場合に備え、医療保険や所得補償保険への加入も検討すると良いでしょう。

加えて、30代は資産形成を始めるのに適した時期でもあります。貯蓄を計画的に進めるとともに、年金や保険の見直し、将来的な不労所得を生み出す投資などを考えることが重要です。例えば、積立型の生命保険やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用することで、老後の資金を着実に増やしていくことができます。

さらに、現代ではデジタル資産の整理も重要な終活の一環となっています。SNSアカウント、ネットバンク、電子マネー、サブスクリプションサービスなど、デジタル上にある資産をリストアップし、それらをどのように管理・処分するかを決めておくと、万が一のときにスムーズな対応が可能になります。特に、パスワード管理やログイン情報の共有方法を工夫することが、遺族や関係者にとって大きな助けとなるでしょう。

また、30代のうちから終活を考えることは、心の準備にもつながります。早い段階でライフプランを見直し、老後に向けたビジョンを明確にしておくことで、精神的にも安定した生活を送ることができます。終活は、必ずしも「死」を意識するものではなく、「より良い人生を送るための準備」と捉えることが大切です。こうした意識を持つことで、将来の不安を減らし、自分らしい人生設計が可能になります。

早めに終活を始めることで、後の負担を軽減し、理想の老後を迎える準備が整います。30代だからこそできることを意識し、少しずつでも行動に移していくことが、将来の安心につながるでしょう。

50代独身女性の老後対策とは?

50代に入ると、老後の生活を具体的に考え始める必要があります。特に独身女性の場合、長生きする可能性が高く、その分、経済面や健康面の対策がより重要になります。まずは、自分の現在の収支を見直し、年金や貯蓄がどれだけ確保されているかを明確にしましょう。老後に必要な資金が不足すると予想される場合は、早めに資産運用を始めたり、副業を通じて収入を増やす方法を考えることが賢明です。例えば、定年後も続けられるようなスキルを身につけておくことも、経済的な安心感を得るための一つの手段となります。

健康管理も重要なポイントです。50代を迎えると、体力の低下や生活習慣病のリスクが高まるため、健康診断を定期的に受けることが欠かせません。また、適度な運動やバランスの取れた食生活を心がけることで、健康寿命を延ばし、医療費の負担を抑えることができます。特に一人暮らしの場合、食生活が偏りがちになるため、意識的に栄養バランスを考えた食事を取ることが大切です。

さらに、老後の生活をより安心して送るためには、身寄りがない場合のサポート体制を整えることが必要です。地域の福祉サービスを活用することで、日常生活の支援を受けることができます。例えば、買い物代行や安否確認サービスなどを提供している自治体も多く、こうした制度をうまく利用することで、孤独感を軽減し、より安心して暮らすことができるでしょう。また、身元保証会社を利用すれば、入院時の保証人や介護施設への入所時の手続きなどを代行してもらえるため、将来的な不安を軽減することができます。

加えて、葬儀やお墓の準備も早めに考えておくことが望ましいです。最近では、従来の墓地だけでなく、樹木葬や納骨堂など、さまざまな選択肢があります。事前に契約しておくことで、亡くなった後の手続きがスムーズに進み、遺された人への負担を減らすことができます。50代というタイミングは、老後に向けた準備を本格的に始める最適な時期です。少しずつ計画を立て、無理のない範囲で対策を進めていくことが、安心して暮らし続けるための鍵となるでしょう。

おひとりさまの終活と自治体支援

独身で身寄りがない場合、終活を進めるうえで自治体の支援を活用することが極めて重要です。多くの自治体では、高齢者向けの見守りサービスや生活支援制度を提供しており、これらを適切に活用することで、より安心して生活を送ることが可能になります。例えば、定期的な安否確認サービスや、日常生活のサポートを受けられる制度などがあり、こうした支援を受けることで孤独死のリスクを軽減できます。また、自治体によっては、独身者や身寄りのない高齢者向けに福祉住宅の提供や、介護施設の優先入居枠を設けているケースもあります。

さらに、死後の手続きを支援する「死後事務委任契約」に対応する自治体も増えており、事前に情報を収集し、契約を検討しておくことが重要です。この契約を利用すれば、葬儀や遺品整理、行政手続きなどを信頼できる第三者に依頼することができ、死後の混乱を避けることができます。特に、高齢になってからの住まいの確保や医療・介護の支援制度は、地域によって異なるため、早めに情報を収集し、具体的な選択肢を整理しておくことが大切です。

また、地域によっては、独身者向けの「生前契約サポート」や「終活相談窓口」を設けている場合もあり、専門家に相談することで、より適切な対策を講じることが可能になります。終活の計画を早めに立て、自治体の支援を活用することで、安心して老後を迎えられる環境を整えることができるでしょう。

「死後事務委任」の重要性とは?

「死後事務委任」とは、自分が亡くなった後の各種手続きを信頼できる第三者に委任する制度です。身寄りのない人にとって、葬儀や納骨、遺品整理などの手続きを誰かに任せることは非常に重要です。この契約を結んでおくことで、役所への届出や未払いの料金清算、契約の解除手続きなどを円滑に進めることができます。

また、専門の行政書士や弁護士に依頼することで、法的にも確実な対応が可能になります。例えば、未払いの公共料金やクレジットカードの清算、不動産の処理など、専門的な知識が求められる手続きをスムーズに進めることができます。こうした契約を結ぶことで、自分が亡くなった後の混乱を避け、信頼できる人に手続きを委ねることができます。

さらに、死後事務委任契約には「財産管理委任契約」と組み合わせることで、より万全な対策を講じることが可能です。例えば、自身が判断能力を失った際に信頼できる人に財産管理を託し、その後の死後手続きも円滑に進めることができます。契約を検討する際は、信頼できる人や団体を慎重に選び、具体的な契約内容を明確にしておくことが大切です。

終活の費用、どれくらい必要?

終活にかかる費用は人それぞれですが、一般的には葬儀費用、納骨費用、遺品整理費用などが主な支出となります。簡素な葬儀であれば数十万円程度で済むこともありますが、一般的な葬儀では100万円以上かかることが多く、家族葬や一般葬になるとさらに高額になる可能性があります。

また、永代供養墓を利用する場合は、契約時に数十万円程度の費用が発生することが一般的です。お墓の種類によって費用は異なり、納骨堂や樹木葬を選択することで比較的費用を抑えることもできます。

さらに、遺品整理の費用も考慮する必要があり、遺品の量や処分方法によっては数十万円かかることもあります。特に一軒家に住んでいる場合、遺品の整理だけでなく、不動産の売却や解体の費用も発生することがあるため、事前に計画を立てることが大切です。また、特殊清掃が必要な場合はさらに追加の費用がかかることもあります。

加えて、終活の一環として生前整理を進める際にも、リサイクル業者の利用や不用品回収に一定のコストがかかるため、これらの費用をあらかじめ見積もっておくと安心です。最近では、終活専門のコンサルタントが費用の目安をアドバイスしてくれるサービスもあるため、そういった支援を活用するのも有効な手段です。

終活を計画する際は、これらの費用を把握し、事前に準備しておくことが重要です。事前に終活専用の貯蓄を作る、保険を活用する、費用を抑えられる選択肢を検討するなど、経済的な負担を軽減する方法を考えることが大切です。

独り身が考えるべき死後の準備

- 独身・身寄りなしの老後対策

- 天涯孤独でも安心できる終活法

- 独身が死ぬ準備でやるべきこと

- 遺言書とエンディングノートの書き方

- 費用を抑えた終活の方法

独身・身寄りなしの老後対策

独身で身寄りがない場合、老後に備えた対策が欠かせません。まずは、経済的な基盤をしっかり整えることが大切です。公的年金だけでは生活が厳しいケースも多いため、個人年金の加入や資産運用を検討するのが望ましいでしょう。定期預金や投資信託、不動産投資など、自分のリスク許容度に応じた資産形成を進めることが重要です。

また、医療や介護の備えとして、介護保険や医療保険を見直し、必要なサポートを受けられるようにしておくことも欠かせません。特に、介護施設の費用や在宅介護の選択肢を検討し、将来的にどのようなケアが必要になるかを把握しておくことが安心につながります。

さらに、地域の高齢者支援サービスを活用し、安心して暮らせる環境を整えることも必要になります。各自治体には、独身高齢者向けの相談窓口や見守りサービス、生活支援制度が用意されている場合があり、これらを活用することで孤立を防ぐことができます。

また、友人や地域コミュニティとのつながりを持ち、社会的な孤立を避けることも重要です。ボランティア活動に参加したり、趣味のサークルに入ることで、精神的な充実感を得ることもできます。こうした対策を講じることで、独身であっても安心して老後を迎えることが可能になります。

天涯孤独でも安心できる終活法

天涯孤独の人にとって、終活は特に重要な意味を持ちます。まず最初に、自分の死後に関する手続きを誰に任せるかを明確にし、「死後事務委任契約」を活用することが大切です。これにより、役所への届出、葬儀の手配、遺品整理などを信頼できる第三者に依頼することが可能になります。特に、行政書士や弁護士と契約を結ぶことで、法的に確実な形で自身の意思を反映させることができます。

また、自分の意思を明確に伝えるためには、エンディングノートを作成することが有効です。このノートには、医療や介護の希望、葬儀の詳細、財産の処分方法、ペットの世話についてなど、細かい希望を書き記しておくと安心です。エンディングノートは法的な効力は持ちませんが、遺された人々が適切に対応するための指針となります。

さらに、孤独死を防ぐためには、定期的に誰かと連絡を取る習慣をつけることも重要です。例えば、自治体や民間企業が提供する見守りサービスを利用すれば、定期的な訪問や安否確認が受けられます。また、地域のコミュニティやシニア向けの活動に積極的に参加することで、人とのつながりを持ち、精神的な安心感を得ることができます。特に、高齢になると家にこもりがちになり、社会との接点が減ってしまうため、意識的に人との関わりを持つことが大切です。

終活を進めることで、自分の意思を尊重しながら、死後の手続きをスムーズに進めることができます。自分自身で準備を整えておくことで、不安を軽減し、安心して人生を送ることができるでしょう。

独身が死ぬ準備でやるべきこと

独身の人が死後の準備を進める際には、まず遺言書とエンディングノートを作成することが基本となります。これにより、自分の財産や遺品の処分について明確に指示を出すことができ、残された人々に迷惑をかけることを防げます。また、死後の手続きを行う人を指定するために「死後事務委任契約」を結ぶのも重要です。特に、独身者は自身の葬儀や納骨の方法を事前に決めておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、独身者の場合、遺品整理やデジタル遺産の管理についても慎重に考える必要があります。パソコンやスマートフォンに残されたデータ、オンラインバンクの情報、サブスクリプションサービスの契約解除など、デジタル面での整理を進めることが重要です。事前に信頼できる人を決め、ログイン情報を適切に管理しておくことで、死後の混乱を防ぐことができます。

また、死後に頼れる人がいない場合、信頼できる行政書士や弁護士と「身元保証契約」を結ぶのも一つの方法です。これは、入院や介護施設入所時の保証人を依頼できる契約であり、将来的に支援を受けやすくなります。さらに、自治体によっては独身者向けの終活サポートを提供しているところもあり、こうした支援を活用することで、より安心して老後を迎えることができます。

終活は、単に死後の準備をするだけでなく、生前の生活をより良くするための取り組みでもあります。自分がどのように最期を迎えたいかを明確にし、必要な手続きを整えておくことで、安心して日々を過ごせるでしょう。

遺言書とエンディングノートの書き方

遺言書とエンディングノートは、自分の死後の意思を明確にするために欠かせないものです。遺言書は法的効力を持つため、公正証書遺言として作成するのが望ましいでしょう。公証役場で作成すれば、公文書としての信頼性が高まり、紛失や偽造のリスクを減らせます。特に財産がある場合や特定の人に資産を譲りたい場合は、公正証書遺言の作成を検討するとよいでしょう。

一方、エンディングノートは法的効力こそありませんが、医療や葬儀に関する希望、デジタル遺産の整理、連絡してほしい人のリストなどを詳細に記録するのに適しています。例えば、延命治療を希望するかどうか、どのような葬儀を希望するか、誰に何を遺したいのかなどを明確に記載しておくことで、遺された人々が迷わず対応できます。

また、エンディングノートには、財産のリストや各種契約情報(保険、不動産、銀行口座など)も記しておくと、死後の手続きがスムーズに進みます。最近では、デジタルエンディングノートを活用する人も増えており、クラウド上に保存することで、関係者と共有しやすくなります。ただし、パスワードの管理には十分注意し、信頼できる人にアクセス方法を伝えておくことが重要です。

これらを準備することで、自分の意思が確実に尊重されるだけでなく、遺された人々の負担も軽減できます。遺言書とエンディングノートの両方を活用することで、より安心して人生の最期を迎えることができるでしょう。

費用を抑えた終活の方法

終活にかかる費用を抑えるためには、複数の工夫を重ねることが重要です。まず、葬儀に関しては、一般的な通夜や告別式を省略し、火葬のみを行う「直葬」を選択することで、費用を大幅に削減できます。一般的な葬儀では数十万から100万円以上の費用がかかることがありますが、直葬なら10万~30万円程度に抑えられるケースもあります。

また、葬儀費用を準備するために、事前に終活保険に加入するのも一つの方法です。終活保険は小額から積み立てることができ、急な出費を避けるための備えとして有効です。加えて、生前契約を活用して、あらかじめ納骨堂や樹木葬の費用を支払っておくことで、死後の負担を軽減することができます。

さらに、自治体の支援制度を活用することで、終活費用を抑えることも可能です。多くの自治体では、低所得者向けの葬祭扶助制度を提供しており、一定の条件を満たせば葬儀費用の一部または全額が補助されることがあります。終活を進める際には、住んでいる地域の福祉窓口に相談し、利用可能な支援制度を確認することが大切です。

加えて、遺品整理や不用品処分にかかる費用を抑えるために、リサイクルショップの活用や、フリマアプリを利用して価値のあるものを売却するのも良い方法です。また、不用品回収業者を利用する際は、複数の業者から見積もりを取り、適正価格で作業を依頼することで余計な出費を防ぐことができます。

こうした工夫を重ねることで、終活にかかる費用を最小限に抑えながら、自分にとって納得のいく準備を進めることが可能になります。早めに情報を集め、計画的に進めることが、経済的にも精神的にも負担を軽減する鍵となるでしょう。

独り身の終活で考えるべき重要ポイント

この記事をまとめます。

- 身寄りがない場合、財産と持ち物を整理することが大切

- 遺言書を公正証書で作成し、法的な効力を持たせる

- エンディングノートに医療や葬儀の希望を記録する

- 死後事務委任契約を結び、手続きを任せる人を決める

- 30代のうちから健康管理と資産形成を意識する

- 50代では年金や貯蓄の見直しと老後の住まいを考える

- 自治体の見守りサービスや支援制度を活用する

- 独身者はデジタル遺産の整理も忘れずに行う

- 身元保証会社を利用し、介護や入院時の保証人を確保する

- 葬儀や納骨の方法を決め、事前契約で準備を進める

- 費用を抑えるために直葬や永代供養を検討する

- 遺品整理の費用や方法を事前に計画しておく

- 終活保険を活用し、葬儀費用の負担を軽減する

- 友人や地域コミュニティとつながり、孤独を防ぐ

- 早めの準備と情報収集が、安心した老後につながる